高质量发展调研行|从铁匠铺到智能车间——看柘荣刀剪的淬火之路

小小剪刀不起眼,却做出了年产3亿多把、产值18亿余元的傲人成绩;

山区小县偏居一隅,却被称为“中国刀剪之乡”,以碳钢剪独占全国九成市场……

被福温古道贯穿全境的柘荣,自古商贸繁华、商贾云集,催生出一批手工作坊为当地百姓和过往商人提供便利。

从一开始的零星几家,发展成后来的几十、上百家,手工作坊串点成线,成为一方产业。刀剪产业便是其中的“佼佼者”。

柘荣剪刀制造技艺是柘荣人民世代相传的传统锻造技艺,起源于明,发展于清,繁盛于民国至今。

从手工锻打到机械化制造,从散落满城的家庭作坊到企业集聚刀剪产业园区,从走街串巷“驮铰剪”到坐在办公室订单“满天飞”。

柘荣刀剪在几百年里发生着翻天覆地的变化。

铁火淬炼 锋韵流长

柘荣刀剪制造技艺 双城镇供图

早在雍正年间,柘荣就有能工巧匠用生铁加钢刃锻打剪刀,特别是在下钢、淬火、水磨三道传统技艺方面独具匠心,形成了独特的柘荣剪刀制造技艺。

清同治年间,“袁合兴”“林财兴”“林木兴”等字号的剪刀已颇享盛名。

1984年,在全国剪刀质量评比会上,柘荣剪刀将四十层龙头布一剪到底,刀口坚度、锐利度等10项技术指标均获满分。

自此

柘荣剪刀“一战成名”

产品质量得到官方认可,声名远扬

柘荣刀剪制造技艺 双城镇供图

在溪坪上街经营打铁铺的林龙醒一家人见证了柘荣剪刀的发展历程。

今年56岁的林龙醒自小跟随爷爷和父亲打剪刀,20平方米的铺子承载了一家人的生活。

“到处是打铁铺。”此起彼伏的打铁声是他记忆里最熟悉的声音。

2002年,在当地政府的扶持和帮助下,林龙醒开办了柘荣县仁吉剪具厂,剪刀生产从原本的手工锻打转为半机械化生产,曾经一家人围着火炉转,如今也聘请了几十名工人。

“柘荣剪刀不愁销路,销往全国各地,也销往海外。”柘荣剪刀的畅销让一家人信心满满。

近几年,林龙醒还响应政府“退城入园”号召,在砚山洋刀剪产业园与人合办工厂。

剪刀生意风生水起,但一家人仍牵挂着技艺传承。

“虽然现在是机械化生产,但平时还是会教给工人基本的工艺手法,希望以更多方式把技艺传承下去。”林龙醒如是说。

数智焕新 老艺生辉

剪刀手柄自动化生产设备 刘源 摄

柘荣剪刀讲究精工细雕,镶嵌钢刃要均匀,磨工细,刻画精巧,特别是下钢、淬火、水磨三道工艺代代相传。

但由于手工操作,产量一直上不去。《柘荣县志》记载,1962年,柘荣剪刀年产仅2万把。

为提高剪刀产量,柘荣刀剪人一直在苦苦钻研——

1975年,使用电动裁板机、冲床、点焊机等新式生产设备,刀剪生产进入半机械化生产,产量快速增加;

1992年,在保持传统质量的基础上,采用以碳素结构钢和不锈钢为原材料,式样美观、质量上乘,产量成倍增加……

而今

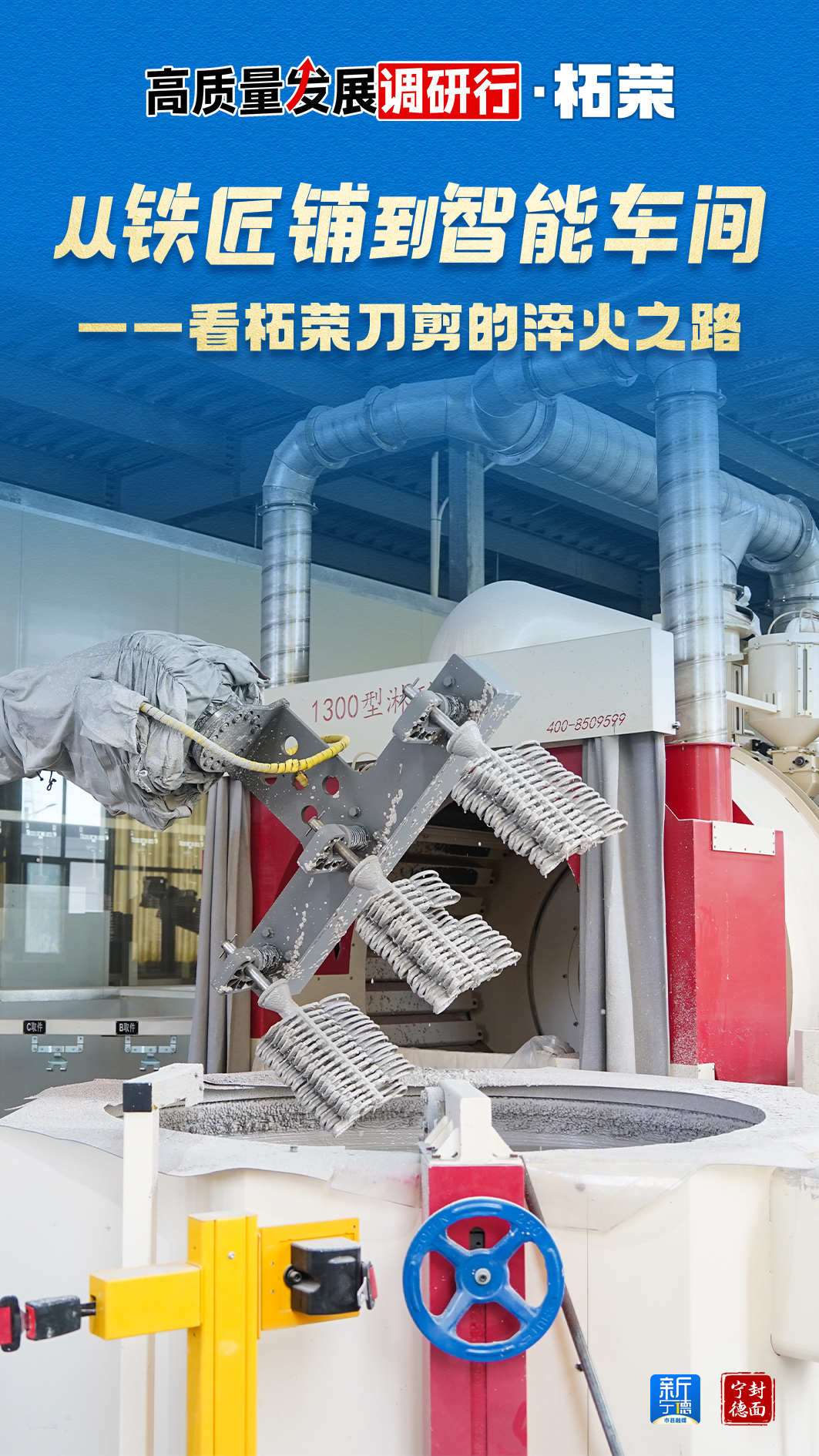

在福建永德利实业有限公司生产车间

传统的服装剪手柄制壳工艺

已被自动化流水线取代

机器人挥动着机械臂

精准抓取、浸塑、淋砂

“原本手柄制作加晾晒需要7天,如今一天就可以完成,人工也由30人缩减为3人。”永德利公司董事长池学伟自豪地说。

其他制剪环节,也没有了原本的炉火烧制、手工锻打等耗时耗力的动作,只需要把钢板放置在切割机上切割成片,后经热处理、抛光、焊接、弯脚、水磨、铆钉、套管、校验等环节,一把把剪刀跃然眼前。

机器生产还打破了产品良莠不齐的局面。

永德利研发人员章荣海深有体会:“以前剪刀浸塑后手柄会留一个疙瘩,需要人工修剪塑边。有了机器生产,剪刀不仅美观,还可以根据不同品类定制塑边的高度和角度。”

在柘荣张小泉智能制造中心

更是将智改数转“演绎”得淋漓尽致

机械化生产剪刀 刘源 摄

数控自动水磨机让刀口研磨不再依赖人工校准,通过预设程序便可实现研磨角度、力度的精准控制;

依靠自动冲床,冲坯、鐟剪眼、打商标三个步骤无缝衔接,生产安全性有了坚实保障;

锻打、切割、淬火引进先进刀剪生产工艺,生产效率显著提升……

“超80%的制剪工序已实现自动化生产。”柘荣县城联社主任金衔说。

保护传承 剪续春秋

柘荣刀剪退城入园 柘荣县城联社供图

春潮澎湃产业聚,夏浪奔涌项目兴。前不久,宁德市双鹏现代化刀剪项目在柘荣县刀剪产业园开工。

宁德市双鹏刀剪有限公司目前设在砚山洋刀剪产业园,随着产量提升,原本的厂房已经无法满足生产需要。

双鹏现代化刀剪产业园项目主要建设现代化厂房1.58万平方米,“后续将新建刀剪加工生产线6条,购置国内先进的数控冲床、油压机、固化机、数控钻床、砂带机、点焊机、铆钉机等,并配套环保和节能措施。”该公司负责人表示。

柘荣刀剪退城入园 柘荣县城联社供图

产业发展的最终目标是让群众受益

柘荣刀剪产业的壮大

不仅促进当地经济发展

更让当地群众实现在家门口上班的愿望

因此,一直以来,柘荣县不遗余力培育壮大刀剪企业,把刀剪产业发展成重要民生支柱产业。

早在2008年,柘荣县政府就出台《关于扶持刀剪产业发展的若干意见》,从组织领导、财政扶持、品牌建设、项目建设、技术创新、招商引资、融资服务、扩大宣传等方面推进刀剪产业发展。2023年12月,出台《柘荣县促进刀剪产业转型升级的五条措施》,推动企业退城入园,培育发展骨干企业,扶持企业转型升级。

目前,柘荣92家刀剪企业集聚砚山洋刀剪产业园,形成发展合力。产业已形成25个品种、上百种规格的产品序列,年产刀剪3亿多把,年产值达18亿余元,建成全国最大的碳钢剪生产基地。

柘荣刀剪产品展示 柘荣县城联社供图

产业虽数字化转型,但传统手艺不能丢。2022年,柘荣剪刀制造技艺被列入福建省非物质文化遗产名录;2025年4月,柘荣剪刀制造技艺传承人林龙醒入选福建省第六批省级非物质文化遗产代表性传承人。

当地政府也随即实施“柘荣剪刀制造技艺保护工程”,建立代表性传承人名录,出版技艺系列丛书,征集收藏剪刀精品实物,认定和培育技艺传承人及单位,推动剪刀制造技艺与剪刀产业、文旅产业有机结合,增强全社会保护意识。

2024年,柘荣县入选工信部“2024年中国最具有影响力产业名片”榜单,荣获“中国刀剪产业高地”新名片,为传统产业发展开辟新里程。

千锤百炼锋芒现,技艺传承铸辉煌。从铁砧上的铿锵回响到现代化车间的智能制造,柘荣正以创新为刃、品质为魂,书写产业发展更加锋利的篇章。

记者手记:

“炉火熊熊叮当响,家家户户打铁忙。”三百年来,柘荣匠人守着火炉,捶打着铁块,火星四溅间,淬炼出一把把锋利的剪刀,也淬炼出一代代人的生计。

而今,时代洪流裹挟着这个行业前行,机器取代手工,汗流浃背不再,做一把剪刀更省时省力。曾经的老匠人或退出“江湖”,或进厂谋生。

智能制造对传统产业的影响是利是弊?答案是利大于弊。

横向来说,家庭作坊的关闭不是对传统技艺的否定,而是扶持家庭作坊向企业过渡,进而形成合力做大做强刀剪产业。

纵向来讲,柘荣刀剪制造技艺的传承关系多以父子、师徒为主,传承范围窄,当代年轻人鲜有人愿意从事这个营生。机械化制造是对传统技艺的延续与创新,也为当地群众提供了相应就业岗位。

“仍然有一些环节需要老师傅来检验和指导。”产业向前,传承仍在继续,这便是好的结果,也是支撑柘荣刀剪再创辉煌的灵魂所在。

来源:闽东日报·新宁德客户端记者 刘源 通讯员 郑德冬 马启晨

海报设计:李婧

编辑:邱祖辉

审核:刘宁芬 林珺

责任编辑:邱祖辉

(原标题:高质量发展调研行|从铁匠铺到智能车间——看柘荣刀剪的淬火之路)