福建文学 | 刘岩生:山里有桥

山里有桥

刘岩生 文/图

一

故乡寿宁,是中外闻名的贯木拱廊桥之乡。我离开寿宁20年,也和那山那水之间的一座座桥疏淡了20年。

而那之前,我有过10年在县里当记者的经历。10年来,我在寿宁的乡野间行行摄摄。这儿一座、那儿一座的桥,见证了我青春来来往往的履痕。我也见证了桥们从静默蛰伏到声名远播的历程,触摸到那比我所能遥想到的岁月不知悠长多少倍的时光奇迹。

这是一座座与山水共存的桥。

闽东的寿宁、屏南、周宁和浙南的泰顺、庆元、景宁一带,无一例外的,山高,水长,桥多。遥想当年,寿宁地貌惯有“地僻人难到,山多云易生”的经典形容。山里的先民们,多是生计维艰,四处营生。长亭古道,一别经年聚少离多。在数十里渺无人烟的山重水复中,在路尽水横之际,于溪涧之上搭座桥,就可以山水相接再行一程。有了桥,深壑巨谷阻隔的这儿、那儿,相念不相见的故交、过客,就可以互通往来,相逢相遇了。

很长时间以来,人们为《清明上河图》中那座优美独特的“汴水虹桥”叫绝。大多怀古者一定为误觉这种“虹桥”建造技艺早已经失传而遗憾。但或许少有人会想到,在闽东的寿宁山区,在崇山峻岭中,竟藏有那么多堪称全国数量之最的令人叫绝的“虹桥”——寿宁木拱廊桥!据专家考证,寿宁木拱廊桥悠久的历史、精湛的技艺,在中国桥梁史上占据着极为重要的地位。在全国有文保价值的现存的105座古木拱廊桥中,这里就占了19座,且从建造年代序列上讲最齐,从清乾隆、嘉庆、道光、同治、光绪至中华民国,乃至中华人民共和国成立后还在建造,这在全国极为罕见。尤为独特的,先民们在搭了桥之后,总跟着建个可以遮风挡雨、能供人歇脚的风雨廊。这样的桥,可历经百年而无损,也能让旅人们憩息如屋。故而,也有好听的别名:虹桥、风雨桥、厝桥。

小小山区县,廊桥就这样不可或缺成了路上的风景,营造着“小桥,流水,人家”的乡土生活意境。攀很多山里的山,走很远山里的路,终归要交汇到这一座座水上横亘的桥。人生的际遇,大路朝天是一种,一桥独架也是一种。对于旷古年深处走来的山民们,行路走桥,不可预约,却必不可少,都要去走。

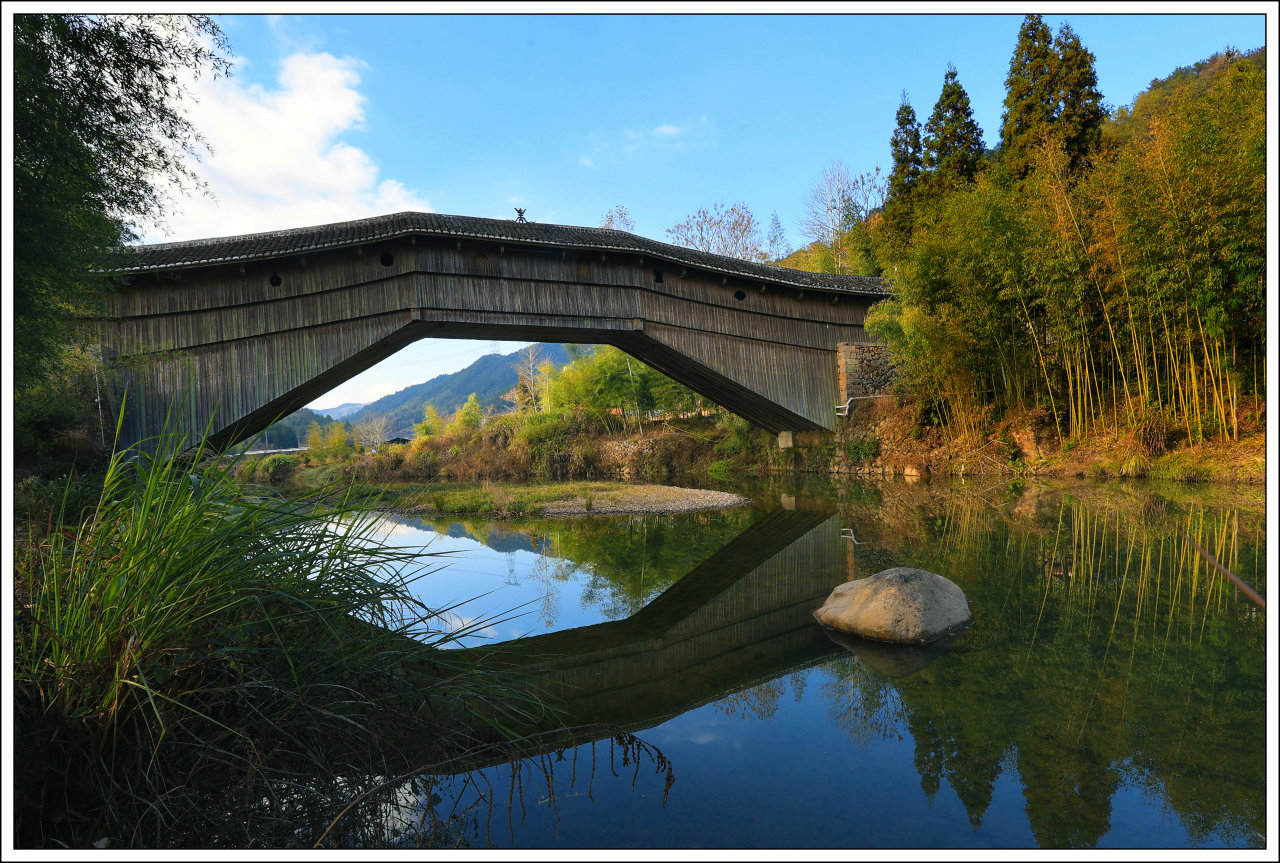

你看那桥,或在田埂竹林一头,或在苍山峡谷之间,如虹,拱于碧水清流之上。无论天高云淡还是烟雨迷蒙,廊桥总是静静地卧着。水是潺潺的,风是轻轻的,空气是润润的,人的前行脚步总是从从容容的。累了、倦了,还可以顺手从廊内的神龛上取一炷香点上,为自己为家人祈祷,然后鼓鼓劲,再走下一程。人生需要这样温馨的驿站。

二

我那时寻觅最多的,是地处闽浙边陲、被誉为“廊桥故里”的坑底乡。那里,不但有造桥世家匠艺传人,更有多座古老的木拱廊桥散落在小小山乡纵横溪谷间。

“看桥啊?喏,溪头那座是小东上桥,村尾那座叫作大宝桥,顺着河流方向一直下去,还能看到杨梅州桥……”乡野间,为外来客指点迷津的向导从来不缺。如果你是心无旁骛的常客,这里所遇的每个人,每座古廊桥,更会报你以友善的温度。

这是一座座与时光共老的桥。

廊桥的古,古在它周遭总有远去家园的意味。小东上桥,大宝桥,猛虎林单桥,无不紧邻村落烟火。流云、夕阳、芳草、碧水以及暮归农人、石径古道,对上一眼,就惹人回想。你听!小东上桥旁的山道上,戴斗笠穿蓑衣的牧人赶着他那哞哞叫的牛;大宝桥一头,打柴农夫挑着柴火一步一阶、一喘一舒,和着拄杖落地的声音。这回音,多么像发自于童年时代的某处场景某个乡邻。近近的勾出来,又慢慢远去。路过,一颗心每每忍不住贪婪沉浸进去。

及至初遇杨梅州廊桥,我可就在屏息凝神间生出迷幻之感了。

始建于清乾隆五十六年的杨梅州廊桥,曾历经清道光年间及同治年间两次重修。现桥为1939年乡人募缘再建。廊桥的两头,分别连着浙南泰顺和闽东寿宁的古驿道。曾几何时,这里曾经是泰顺、平阳、福鼎等县份通往寿宁的重要通道,商贩、挑夫、走亲访友者络绎不绝。在别路迢迢的年代,一度在桥两岸的半山腰建有客栈3间。

当年,修桥的人断没想到,百十年后的人们,慕名而往的来由并非为了赶路。恰恰相反,是慢下脚步,去一睹这深山璞玉遗落在时空里的芳容。我的三次杨梅州桥之行,就有一次,和来自美国肯特州立大学的特瑞•米勒教授邂逅成缘。这位童年生活就在《廊桥遗梦》场景中的花甲老人,两度携妻跨越重洋飞到寿宁寻桥。只因为,一本杂志上中国廊桥令人艳羡的身影令他隔空牵念。有生之年,他希望摄影师父亲没能拍摄到的东方廊桥,能够在他的远游亲历中被定格。

“走在乡间路上,我以为到了世界的尽头。神奇的廊桥出现,让人简直不敢相信自己的眼睛。比起美国乡间现代的、实用的、作为交通用物的桥,这些真是古老的、美学的、艺术的、令人赏心悦目的桥!”他那时意犹未尽,朝我耸肩,如此描述。

临别前,他和我在廊桥边合影,还对翻译调侃说:“这位记者,这些天来,像幽灵一般跟在我身后!”确实,我好奇。但说不清这好奇,是缘自童心不化、执迷寻桥的远游客;还是对这千万里念念不忘、成为诱惑之源的廊桥本身?

在杨梅洲,从视界里震慑你的首先是奇绝的丹青画卷。山光水色掩映中的司前村,有桃花源般浓浓的古意。沿村口一古道行至溪岸,溯溪攀岭,逆流而上。路转溪头,流泻而来的杨梅州大峡谷风景带豁然扑入眼帘。立于东溪畔山崖上,镜头的取景框随处切入,无不峡深谷幽、水碧石奇、峰秀林茂。在这里,流淌的溪是峡谷的脉,飘浮的云影则如长袖,从山崖直拂到水中。侧耳倾听,有山风和鸟鸣在山谷交响,抬头远眺,则可见遒劲老树上,影影绰绰有松鼠如精灵出没。

而桥,是守望这片世外桃源的老者。他气定神闲着,接纳山谷里的一阵风、一练云影、一注天光,也定定地接纳着一代代南来北往的人。桥体上盖的瓦、覆的廊、洞开的窗孔,以及被磨蚀得光滑的木长凳和卧榻,依稀印着前人的履痕、体温,眼泪和音容。

林莽深绕,岁月如锥。桥一次次重生后,一定参透了自己的身世际遇。潺潺流水、宽阔河床也是他日复一日安然卧息的床;两端块石砌筑的桥堍是他嵌固在峡谷两头的大脚;三四十米不用寸钉片铁,全靠榫卯结构连接成的木质拱跨是他老当益壮的身子骨;17开间、72柱,和上覆的双坡廊顶,是他依然优雅的立姿;桥中梁上墨书捐款人、工匠等丰富人文遗存,则是他深藏的岁月记忆。有这样岁月记忆的老者,老而不空,你很难一眼看透他。

纪录里,寿宁造桥世家的第五代传人郑惠福工匠是承建该桥牵头的主墨师傅。当地人津津乐道的传闻是,彼时造桥,匠师将梁木横放竖摆,量时吻合,架时短尺,几次三番总难造起。某一日,再次将梁木上架时,忽闻峡间虎啸如雷,匠师逃生急促,迅速离去。梁木便纷纷坠落,恰好木构浑然,天工巧成。因此,该桥又落个“虎造桥”之称。

光阴,积淀着桥亦真亦幻的故事。而故事,在日复一日里的传扬中,让乡土世界里这些拙朴的木构建筑滋长出别样的时空况味。

三

20多年来,我常常午夜梦回,一次次回放故乡的廊桥,钩沉那些挥之不去的一幕幕。梦里梦外我常常心生恍惚:现世经年,桥们还会依然如故守着我钟爱的原色吗?20年中,坚持回到那些古老廊桥上的人都会是谁?

这真是牵联着游子和归人心脉的桥。

22年前,也是在坑底。那一次探秘廊桥,我特地邀上两位“桥痴”长者:其一是被桥梁史界认为修造廊桥第六代传人的廊桥孤匠郑多金;另一位,是多年矢志研究推介廊桥的县文化馆副馆长龚迪发。

这两位分别出生于1929年、1949年的忘年之交带着我漫步在小东大宝桥上。桥下是潺潺流水,桥面,两位长者与我如数家珍侃侃而谈。抚摸着秋阳斜射的斑驳廊柱,我恍如触摸到一个久远的廊桥遗梦。

早在19岁上,郑多金时就随父亲郑惠福辗转各地建造木拱廊桥,逐渐成为闽浙一代闻名的造桥工匠。1967年,郑多金第一次担任主墨,主持建造了下党乡杨溪头桥。但此后,民间转而建造石桥、水泥桥,木桥的需求渐稀。郑多金自此封墨30多年,技艺传承成了奢谈。

后来的2006年,县内邻乡的张坑桥和长濑溪桥因牛头山水库建设需要异地迁建,赋闲多年的郑多金宝刀未老,主持了这两座桥的迁建。其间,他原为石匠的弟弟郑多雄转行跟随学习廊桥匠艺,兄弟俩由此成为彼时国内少数能主持建造木拱廊桥的“主墨师傅”。

直到2021年,92岁的郑多金和他弟弟在同一个夏季先后离世。我与他,一面之后即成永别。记取的,只有那一句他留在大宝桥上的慨叹:“要是有桥可建,我可以!”

和龚迪发老馆长的深交和久别再遇,也缘起于桥。曾在乡镇文化站工作的他,早在35岁时就结缘廊桥。五十岁后,他着了迷般一发不可收地找桥、看桥、琢磨桥、逢人说桥。“那时乡间行路难,我看桥的路,三分之一徒步,三分之一挤班车,三分之一坐拖拉机。甚至清晨五六点钟就出门,看了一座一座,一座又一座。”他说。

在方块字里,“座”这么一个量词,是通用于山和桥的。山与桥相联,桥与山相通。从老龚的嘴里说出来,他痴迷的东西是那么富有质感,又那么厚重和笃定。

摸清了县域内19座木拱桥,老龚又攀山涉水看到县外,看到浙南周边,一看就是70多座!从桥的地理位置、匠造技艺到保存现状、人文背景,他无不了然于胸,并收录在自己编撰的一本又一本厚厚的专著中。其间,老龚结识国内著名桥梁专家的唐寰澄,并结为忘年之交。相邀实地考察后,唐寰澄欣然为寿宁题写“世界贯木拱廊桥之乡”。2008年,木拱桥传统营造技艺入选“国家级非物质文化遗产名录”,次年被联合国教科文组织列入首批“急需保护的非物质文化遗产名录”。这些节点上的每一个收获,我在寿宁时,老龚必定如约而至分享给我;我离开寿宁,老龚或在电话里或在偶遇时与我津津乐道。

2024年底,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会通过评审,决定将“中国木拱桥传统营造技艺”从急需保护的非物质文化遗产名录转入人类非物质文化遗产代表作名录!这回,当我和同事策划这一访题,再一次邀约他:“回老家探桥,您老还能同行吗?”

“能!我带上药。”此时,他定居在我所在的城,已与一场病魔有过多年的交锋。但语句里,却是返乡前掩不住的喜悦和急切。

深冬的阳光这么好。还是坑底小东,大宝桥。桥下,水波潋滟光鳞摇曳。桥上,斑驳木质通体透亮。人行桥上,都已然华年渐去,但近乡情怯,却是一样的底色。

“这些桥呐,从选桥址、砌桥台、测水平、上三节苗、立将军柱、上五节苗、剪刀撑到立蚱蜢腿、铺桥面板、架桥屋,都深藏着民间大智慧。”

“那悬鱼寓意滴水避火;那悬梁、斗拱和壁画、书法虽然拙朴,但先民们是以虔敬之心雕琢、描画上去的。”

“神龛里供奉的是临水娘娘,神龛的正对面,一定有一孔望向村落的木板窗,既通风采光,也让神面对青山绿水人家,守护一方福祉。”

……

一路上,老龚和我们说啊说。偶尔打断,则是因为城里的老伴放心不下,在电话里提醒他山中冷,注意保暖、休息,记得吃药。他那踩在桥身上的身影有点薄,逆着光的头发稀而白,沿山道而下的脚步略显滞缓。一阵寒风袭来,搅得我生出难言的心疼和不忍。最终,我们放弃再访下游的杨梅州桥计划。

如同那年初遇的桥。我静静地听,只是听。新人旧事步履轻盈。曾经的远游客隔山隔海不知所往。当年的匠人已随风而逝远在天边。眼前的老龚,和我,都用各自的阅历匹配着流转的时光。转身离去。半明半晦的廊柱上,一副对联泛着幽幽的光:“大地清幽山水会,平生抱负竹松知”。

现世的日子很短,还会越来越短。这是多么令人忧伤的事情。但桥,会久长地老下去。

——因为,远方还要有人去走,故土,还会有人送行和守望。

写于2025年1月13日凌晨

本文原载于《福建文学》2025年第5期

来源:福建文学

编辑:蓝青

审核:刘宁芬 梁辉约

责任编辑:蓝青

(原标题:福建文学 | 刘岩生:山里有桥)