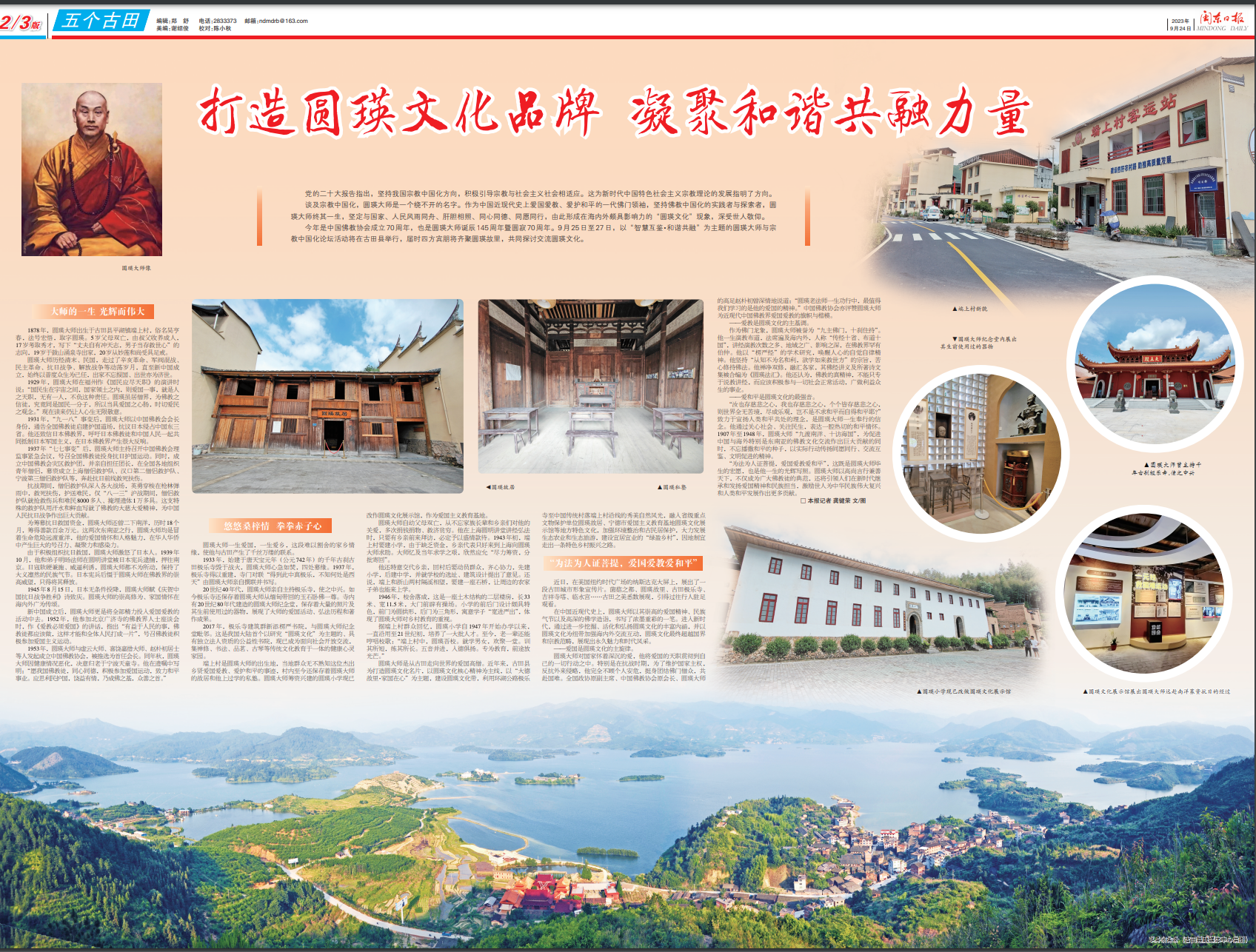

古田观察 | 打造圆瑛文化品牌 凝聚和谐共融力量

党的二十大报告指出,坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应。这为新时代中国特色社会主义宗教理论的发展指明了方向。

谈及宗教中国化,圆瑛大师是一个绕不开的名字。作为中国近现代史上爱国爱教、爱护和平的一代佛门领袖,坚持佛教中国化的实践者与探索者,圆瑛大师终其一生,坚定与国家、人民风雨同舟、肝胆相照、同心同德、同愿同行,由此形成在海内外颇具影响力的“圆瑛文化”现象,深受世人敬仰。

圆瑛大师像

今年是中国佛教协会成立70周年,也是圆瑛大师诞辰145周年暨圆寂70周年。9月25日至27日,以“智慧互鉴·和谐共融”为主题的圆瑛大师与宗教中国化论坛活动将在古田县举行,届时四方宾朋将齐聚圆瑛故里,共同探讨交流圆瑛文化。

大师的一生 光辉而伟大

1878年,圆瑛大师出生于古田县平湖镇端上村,俗名吴亨春,法号宏悟,取字圆瑛。5岁父母双亡,由叔父收养成人,17岁考取秀才,写下“丈夫自有冲天志,男子当存救世心”的志向,19岁于鼓山涌泉寺出家,20岁从妙莲和尚受具足戒。

圆瑛故居

圆瑛大师历经清末、民国,走过了辛亥革命、军阀混战、民主革命、抗日战争、解放战争等动荡岁月,直至新中国成立,始终以普度众生为己任,出家不忘报国、出世亦为济世。

圆瑛私塾

1929年,圆瑛大师在福州作《国民应尽天职》的演讲时说:“国民生在宇宙之间,国家领土之内,则爱国一事,就是人之天职,无有一人,不负这种责任。圆瑛虽居僧界,为佛教之信徒,究竟同是国民一分子,所以当具爱国之心肠,时切爱民之观念。”现在读来仍让人心生无限敬意。

1931年,“九一八”事变后,圆瑛大师以中国佛教会会长身份,通告全国佛教徒启建护国道场,抗议日本侵占中国东三省。他还致信日本佛教界,呼吁日本佛教徒和中国人民一起共同抵制日本军国主义,在日本佛教界产生很大反响。

1937年“七七事变”后,圆瑛大师主持召开中国佛教会理监事紧急会议,号召全国佛教徒投身抗日护国运动。同时,成立中国佛教会灾区救护团,并亲自担任团长,在全国各地组织青年僧侣,募资成立上海僧侣救护队、汉口第二僧侣救护队、宁波第三僧侣救护队等,奔赴抗日前线救死扶伤。

抗战期间,僧侣救护队深入各大战场,英勇穿梭在枪林弹雨中,救死扶伤,护送难民,仅“八一三”沪战期间,僧侣救护队就抢救伤兵和难民8000多人、掩埋遗体1万多具。这支特殊的救护队用汗水和鲜血写就了佛教的大慈大爱精神,为中国人民抗日战争作出巨大贡献。

为筹募抗日救国资金,圆瑛大师还曾二下南洋,历时18个月,筹得善款百余万元。这两次东南亚之行,圆瑛大师均是冒着生命危险远渡重洋,他的爱国情怀和人格魅力,在华人华侨中产生巨大的号召力、凝聚力和感染力。

圆瑛大师曾主持千年古刹极乐寺,使之中兴

由于积极组织抗日救国,圆瑛大师激怒了日本人。1939年10月,他和弟子明旸法师在圆明讲堂被日本宪兵逮捕,押往南京。日寇软硬兼施、威逼利诱,圆瑛大师都不为所动,保持了大义凛然的民族气节。日本宪兵后慑于圆瑛大师在佛教界的崇高威望,只得将其释放。

1945年8月15日,日本无条件投降,圆瑛大师赋《庆贺中国抗日战争胜利》诗致庆。圆瑛大师的崇高修为、家国情怀在海内外广为传颂。

新中国成立后,圆瑛大师更是将全部精力投入爱国爱教的活动中去。1952年,他参加北京广济寺的佛教界人士座谈会时,作《爱教必须爱国》的讲话,指出“有益于人民的事,佛教徒都应该做,这样才能和全体人民打成一片”,号召佛教徒积极参加爱国主义运动。

圆瑛大师纪念堂内展出其生前使用过的器物

1953年,圆瑛大师与虚云大师、喜饶嘉措大师、赵朴初居士等人发起成立中国佛教协会,被推选为首任会长。同年秋,圆瑛大师因健康情况恶化,决意归老于宁波天童寺。他在遗嘱中写明:“愿我国佛教徒,同心同德,积极参加爱国运动,致力和平事业。应思利民护国,饶益有情,乃成佛之基,众善之首。”

悠悠桑梓情 拳拳赤子心

圆瑛大师一生爱国,一生爱乡,这段难以割舍的家乡情缘,使他与古田产生了千丝万缕的联系。

1933年,始建于唐天宝元年(公元742年)的千年古刹古田极乐寺毁于战火,圆瑛大师心急如焚,四处募缘。1937年,极乐寺得以重建,寺门对联“得到此中真极乐,不知何处是西天”由圆瑛大师亲自撰联并书写。

20世纪40年代,圆瑛大师亲自主持极乐寺,使之中兴。如今极乐寺还保存着圆瑛大师从缅甸带回的玉石卧佛一尊。寺内有20世纪80年代建造的圆瑛大师纪念堂,保存着大量的照片及其生前使用过的器物,展现了大师的爱国活动、弘法历程和著作成果。

2017年,极乐寺建筑群新添楞严书院,与圆瑛大师纪念堂毗邻。这是我国大陆首个以研究“圆瑛文化”为主题的、具有独立法人资质的公益性书院,现已成为面向社会开放交流,集禅修、书法、品茗、古琴等传统文化教育于一体的健康心灵家园。

端上村是圆瑛大师的出生地,当地群众无不熟知这位杰出乡贤爱国爱教、爱护和平的事迹,村内至今还保存着圆瑛大师的故居和他上过学的私塾。圆瑛大师筹资兴建的圆瑛小学现已改作圆瑛文化展示馆,作为爱国主义教育基地。

圆瑛大师自幼父母双亡,从不忘家族长辈和乡亲们对他的关爱,多次捐钱捐物、救济贫穷。他在上海圆明讲堂讲经弘法时,只要有乡亲前来拜访,必定予以盛情款待。1943年初,端上村要建小学,由于缺乏资金,乡亲代表只好来到上海向圆瑛大师求助。大师忆及当年求学之艰,欣然应允“尽力筹资,分批寄回”。

他还特意交代乡亲,回村后要动员群众,齐心协力,先建小学,后建中学,并就学校的选址、建筑设计提出了意见。还说,端上和浙山两村隔溪相望,要建一座石桥,让周边的农家子弟也能来上学。

1946年,校舍落成,这是一座土木结构的二层楼房,长33米、宽11.5米,大门前辟有操场。小学的前后门设计颇具特色,前门为圆拱形,后门为三角形,寓意学子“宽进严出”,体现了圆瑛大师对乡村教育的重视。

据端上村群众回忆,圆瑛小学自1947年开始办学以来,一直沿用至21世纪初,培养了一大批人才。至今,老一辈还能哼唱校歌:“端上村中,圆瑛吾校。就学男女,欢聚一堂。训其所短,练其所长。五音并进,入德俱扬。专为教育,前途放光芒。”

圆瑛大师是从古田走向世界的爱国高僧。近年来,古田县为打造圆瑛文化名片,以圆瑛文化核心精神为主线,以“大德故里·家国在心”为主题,建设圆瑛文化带,利用环湖公路极乐寺至中国传统村落端上村沿线的秀美自然风光,融入省级重点文物保护单位圆瑛故居、宁德市爱国主义教育基地圆瑛文化展示馆等地方特色文化,加强环境整治和古民居保护,大力发展生态农业和生态旅游,建设宜居宜业的“绿盈乡村”,因地制宜走出一条特色乡村振兴之路。

“为法为人证菩提,爱国爱教爱和平”

近日,在美国纽约时代广场的纳斯达克大屏上,展出了一段古田城市形象宣传片。菌菇之都、圆瑛故里、古田极乐寺、吉祥寺塔、临水宫……古田之美悉数展现,引得过往行人驻足观看。

圆瑛文化展示馆展出圆瑛大师远赴南洋募资抗日的经过

在中国近现代史上,圆瑛大师以其崇高的爱国精神、民族气节以及高深的佛学造诣,书写了浓墨重彩的一笔。进入新时代,通过进一步挖掘、活化和弘扬圆瑛文化的丰富内涵,并以圆瑛文化为纽带加强海内外交流互动,圆瑛文化最终超越国界和宗教范畴,展现出永久魅力和时代风采。

——爱国是圆瑛文化的主旋律。

圆瑛大师对国家怀着深沉的爱,他将爱国的天职贯彻到自己的一切行动之中。特别是在抗战时期,为了维护国家主权,反抗外来侵略,他完全不顾个人安危,挺身团结佛门僧众,共赴国难。全国政协原副主席、中国佛教协会原会长、圆瑛大师的高足赵朴初曾深情地说道:“圆瑛老法师一生功行中,最值得我们学习的是他的爱国的精神。”中国佛教协会亦评赞圆瑛大师为近现代中国佛教界爱国爱教的旗帜与楷模。

——爱教是圆瑛文化的主基调。

作为佛门龙象,圆瑛大师被誉为“九主佛门,十刹住持”。他一生演教布道,法席遍及海内外,人称“传经十省、布道十国”,讲经演教次数之多、地域之广、影响之深,在佛教界罕有伯仲。他以“楞严经”的学术研究,唤醒人心的自觉自律精神。他坚持“从知不为名和利,欲学如来救世方”的宗旨,苦心修持佛法。他禅净双修,融汇各家,其佛经讲义及所著诗文集被合编为《圆瑛法汇》。他还认为,佛教的真精神,不能只专于说教讲经,而应该积极参与一切社会正常活动,广做利益众生的事业。

——爱和平是圆瑛文化的最强音。

“汝也存慈悲之心,我也存慈悲之心,个个皆存慈悲之心,则世界全无苦境,尽成乐观,岂不是不求和平而自得和平耶?”致力于宣扬人类和平共处的理念,是圆瑛大师一生奉行的信念。他通过关心社会、关注民生,表达一腔热切的和平情怀。1907年至1948年,圆瑛大师“九渡南洋、十访海国”,为促进中国与海外特别是东南亚的佛教文化交流作出巨大贡献的同时,不忘播撒和平的种子,以实际行动传扬同愿同行、交流互鉴、文明促进的精神。

“为法为人证菩提,爱国爱教爱和平”,这既是圆瑛大师毕生的宏愿,也是他一生的光辉写照。圆瑛大师以高尚言行兼善天下,不仅成为广大佛教徒的典范,还将引领人们在新时代继承和发扬爱国精神和民族担当,激励世人为中华民族伟大复兴和人类和平发展作出更多贡献。

来源:闽东日报记者 龚键荣 文/图

编辑:林翠慧

审核:刘宁芬 周邦在

责任编辑:林翠慧