知乎者也丨叶允仁:忆母三章

清明时节,杨柳依依,莺飞草长。这个万物复苏的节气,也是我们中国人怀念先人,祭祀祖宗的日子。我虽然早已是古稀之年,却是第一次迎来没有母亲的清明节。去年五月,我九十六岁的母亲离我们而去,留给我们的是无限缠绵的不舍之情。

母亲是一位平凡的家庭妇女,识字不多,天天在家里操持家务。早些年,我家生活还算是过得去。我七岁时,一场突然发生的变故使父亲失去了工作,只能到乡下谋生,家中收入骤减,上老下幼八口人,生活的担子都压在母亲的肩上。母亲只能到山上挖些野菜给我们充饥,有时靠亲戚求情去替招待所洗被子赚几毛钱补贴家用。日子过得十分艰难。由于劳累过度,又加营养不良,母亲身体一直不好,有一次还昏倒在街上,幸好被好心人送到卫生院才救过来。

十二岁那年的一天晚上,我做完作业睡了一觉醒来,看到母亲还坐在窗前,双手托着下巴发呆。

本图为AI生成

我迷迷糊糊地问母亲为什么还不睡,母亲说我在想明天能向谁家借米,家里已经没米了。我知道母亲前几天就向人借米了,有时跑了好几家,说了很多求人的话才能借一升米,或者是两斤的番薯米,再要借真不知能向谁借了。想到此我不禁悲从中来,但又不敢哭出声,只能蒙着被子偷偷地抽泣。第二天上学时,老师布置写作文,题目是《我的志愿》,老师启发大家可以写长大了想当科学家、工程师、解放军、警察、医生等等,我写了长大了想当医生,可以给妈妈看病,也可以给群众看病。但我真实的愿望却是想早一些找一个工做,扫大街我也干,只要能赚一些钱不要让母亲再去借米就行。那段时间我对古诗词很感兴趣,从同学手里借到一本王力著的《诗词格律十讲》,还花了一周的课余时间整本抄下来学习,也许是深入骨髓的悲伤激发了我的灵感,因此写下了我的平生第一首诗:

借米

贫来家务乱如麻,七事开门件件差。

夜半萦思难合眼,明朝借米问谁家?

这年的年底,又一件事情让我感触很深。春节快到了,家家户户都在准备过年,大多家庭都给小孩子添置了新衣服。我们家连做糍的米都是向别人借的,更没钱给我们兄弟姐妹做衣服。母亲无奈只能把衣服洗一洗,争取过年能让我们穿得干净一些。不巧年前连续几天都下雨,衣服晾了几天还是湿的。除夕之夜,别人家都在杀鸡宰鸭准备年夜饭,母亲却把锅烧热了炒衣服。火又不敢开太大,要不然就把衣服炒焦了。一直到十点多才把孩子们的衣服炒干。接着母亲又一件又一件地缝补衣服的破洞。很快就到正月初一零点了,即将迎来新的一年。旧时家乡的风俗,零点时各家都要在厅堂摆上香烛酒菜,燃放鞭炮,供奉神明祖宗,祈求新年风调雨顺,阖家清吉,名为开正(音zhēng,阴平,正月的正),也叫入正。当全城入正的鞭炮声响起时,母亲还在灯前缝补我们的衣服,直到五更才补完。这时我脑海中又涌上了一首诗:

除夕

灶台除夕不烹鸡,铁镬干烧炒湿衣。

窗外入正鞭炮起,灯前犹怨补缝迟。

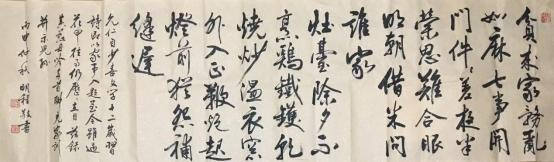

本图为AI生成

十多年后我居然真的当了医生,实现了当年小学作文时的志愿。不久父亲也平反恢复了工作,家庭生活也逐渐好转。我潜心钻研医学,与文学渐行渐远,再也没有写诗了。退休后有一次与挚友刘明程闲聊时谈到童年轶事,我讲了当年写的两首诗,刘明程读后大为赞赏,当即把这两首诗写成一条横幅。他的书法使这两首诗增色不少。

母亲虽然身体不好,长期患高血压和糖尿病,五十多岁时还得过心梗,但在我们子女的共同照料下,母亲居然活到九十多的高龄。前年我母亲住在我家的时候,一件事再一次在我宛如古井无波的心里掀起狂澜。

母亲住在一楼,因腿脚不便,在房间里只能扶着床沿和桌子移动,出了房间走一步都要人搀扶。有一天晚上我有应酬,跟母亲讲一下就出去了。我回家后先到母亲房间探望,只见被子掀在一边,母亲却不见踪影。我瞬间呆住了,这久病缠身的耄耋老人还能去哪里呢?我走到二楼我的房门口时,看到母亲斜靠在门口,已经睡着了,脸上还带着一丝微笑。我叫醒母亲,问她怎么回事。母亲说她在睡梦中忽然被一声巨响惊醒,想到是不是我酒醉了摔倒在房门口,叫了我几声没有回应,她不放心就上楼来看一看。楼梯不好走她只能伏在地上爬,上来后看到我还没回来,再想到我从来没有喝醉过,肯定是她自己想多了,觉得很好笑。但她能爬上来,却爬不下去,只好靠在门口睡了。她还自嘲说幸好天气不会冷,不会受寒。我听后心里像翻江倒海一般,热泪盈眶,连忙把母亲扶回房间,盖好被子。回到楼上,浮想联翩,夜不能寐,天快亮时,又一首诗涌上心头:

寻子

夜闻声响似惊雷,疑是孩儿醉酒归。

匍匐陟阶情意切,梦中笑靥若春晖。

本图为AI生成

对比小时候写的两首诗,我觉得这一首逊色多了,言不尽意,也许是我江郎才尽了。但母爱的伟大是任何语言都难以表达的,而子女对母亲的感恩之心,同样也是难以用语言表达的。我唯有托清明的和煦的春风给在天上的母亲捎上衷心的祝福,祝母亲在天上没有病痛,天天快乐!

来源:闽东日报·新宁德客户端

文字:叶允仁

编辑:陈娥

审核:刘宁芬 林珺

责任编辑:蓝青

(原标题:知乎者也丨叶允仁:忆母三章)